概要

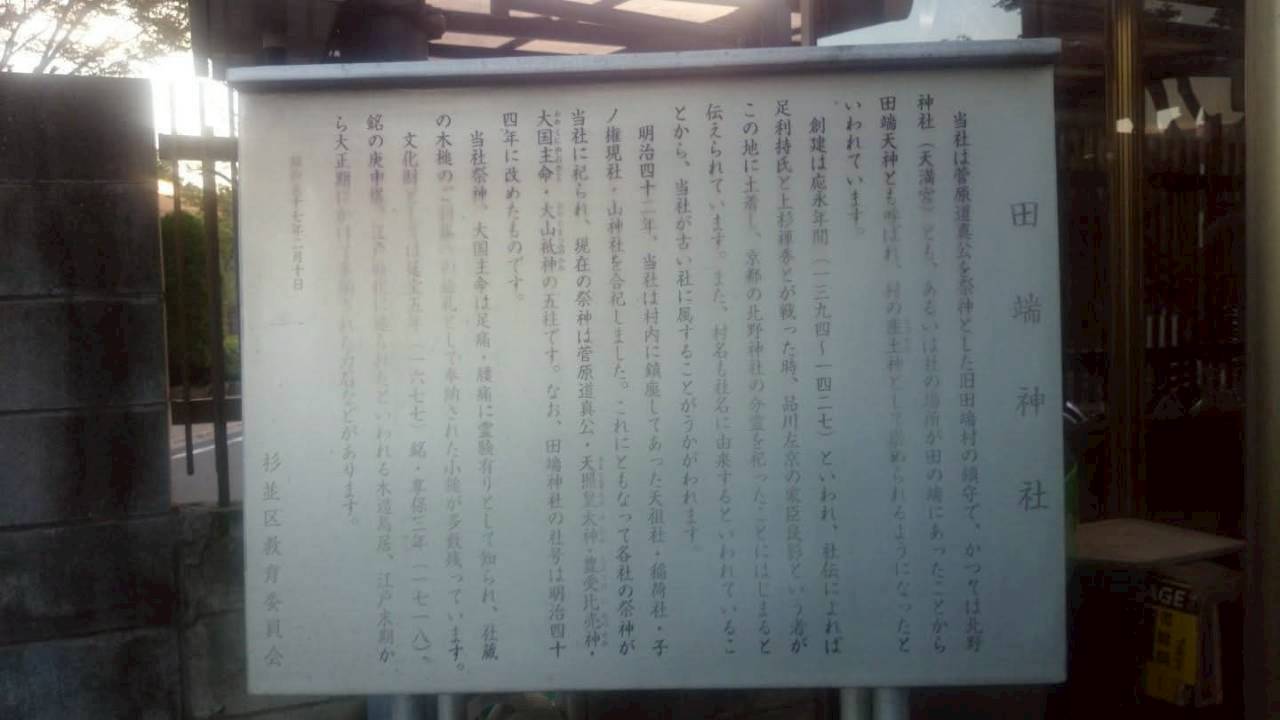

菅原道真公を祭神とした旧田端村の鎮守で、かつては北野神社(天満宮)とも、あるいは社の場所が田の端にあったことから田端天神とも呼ばれ、村の産土神として崇められるようになったといわれています。明治42年、村内に鎮座してあった天祖神社・稲荷社・子ノ権現社・山神社を合祀し,現在の祭神は菅原道真公・天照皇太神・豊受比売神・大国主命・大山祇神の五柱です。明治44年より、社号を田端神社と改め、今に至っています。

参考|https://www.city.suginami.tokyo.jp/s113/7447.html

創建の頃の時代背景:1416年の上杉禅秀の乱

室町時代、室町幕府は関東十か国における出先機関として鎌倉府を設置し、その長官として「鎌倉公方」を置いていました。この鎌倉公方を補佐する役職が「関東管領」でした。応永16年(1409年)、7月の父・満兼の死去によって鎌倉公方となったのが、足利持氏で、若年だったこともあり、新たに関東管領となった上杉氏憲(後の禅秀。以降「禅秀」と呼びます)の補佐を受けていました。しかしやがて持氏は禅秀を疎んじるようになり、評定での持氏との対立もあって応永22年(1415年)5月2日に関東管領を更迭された禅秀は、翌23年(1416年)に持氏への反乱を起こします(上杉禅秀の乱)。乱は、討伐に向かった今川氏、(越後)上杉氏・小笠原氏・佐竹氏・宇都宮氏の兵に、江戸氏・豊島氏ら武蔵の武士団が呼応し、禅秀らは鎌倉雪ノ下で自害し収束します。

神社の創建と上杉禅秀の乱

話を神社に戻しますが、神社の創建は応永年間(1394~1427年)と言われ、社伝によれば足利持氏と上杉禅秀とが戦った時、品川左京の家臣良影という者がこの地に土着し、京都の北野神社の分霊を祀ったことにはじまると伝えられているとのことです。調べてみますと、この「品川氏」、実は、1424年(応永31年)、鎌倉公方足利持氏によって、わずかに館とその周辺のみを残し、それまで治めていた品川郷を没収されており、その原因は、品川氏が上杉禅秀の乱に関与したため、という説もあり、この社伝に伝わる「足利持氏と上杉禅秀の戦い」は、上記1416年の上杉禅秀の乱と思われます。

参考|https://adeac.jp/shinagawa-city/texthtml/d000030/mp000070/ht000370

参考|https://adeac.jp/minato-city/text-list/d110010/ht001700

文化財等

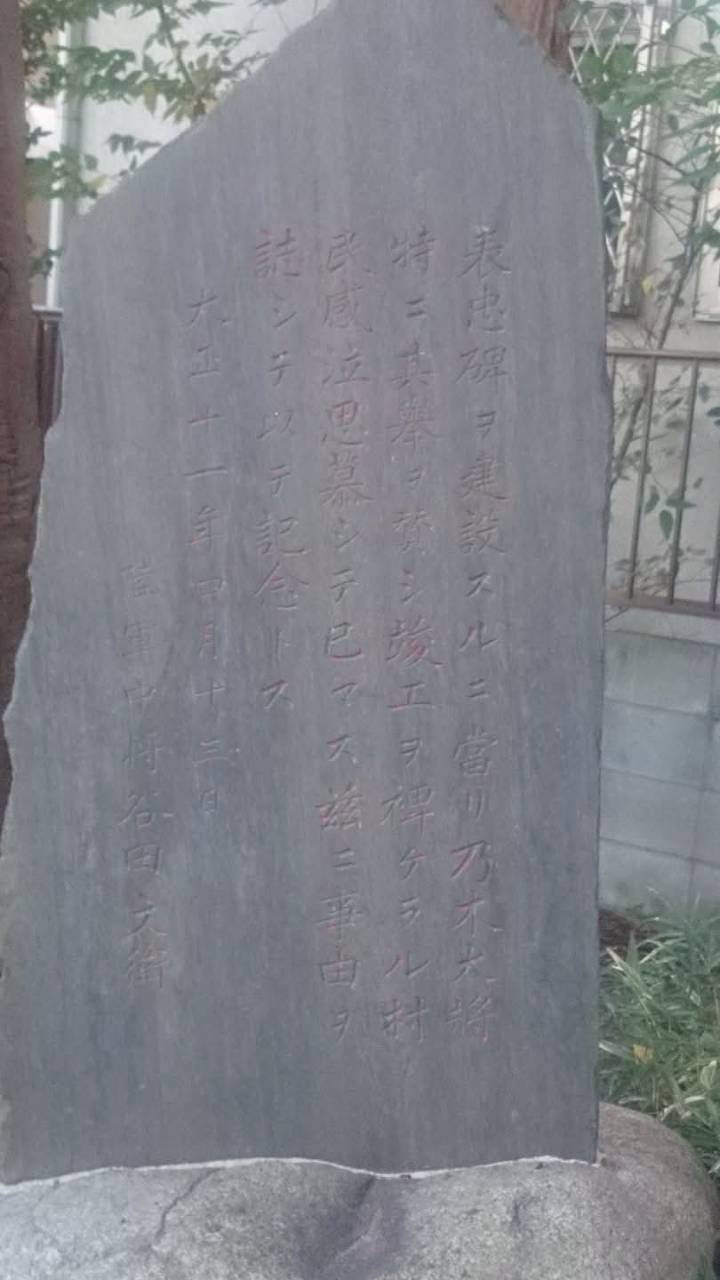

文化財としては延宝五年(一六七七)銘・享保三年(一七一八)銘の庚申塚※、江戸時代に造られたといわれる木造鳥居、江戸末期から大正期にかけて奉納された力石などがあり、また、境内にある忠魂碑は、日露戦争の忠魂碑で乃木希典大将の自筆を刻したものと言われています。

※庚申塔:平安時代に日本に伝わった庚申信仰では、人間の体の中には三尸と呼ばれる3匹の虫が住んでいて、60日に一度巡って来る庚申(かのえさる)の日、その人間が夜眠ている間に抜け出して、天帝にその人間の行った悪事を報告、報告を受けた天帝は罰としてその人間の寿命を減らすと信じられていました。そのため、人々は、長生きするために庚申の日には寝ないで過ごすようにし、江戸時代には庚申の日に皆で集まって夜を明かす「庚申講」が庶民にまで広まりました。写真右のような庚申塔(青面金剛像)はこの講を3年18回に渡り開催したことを記念して建立されることが多く、杉並区内各所で目にすることが出来ます。